Über Hans Frankenthal

Hans Frankenthal, geboren 1926 in Schmallenberg Sauerland, wurde zusammen mit seiner Familie 1943 nach Auschwitz deportiert. Seine Eltern wurden ermordet.

Hans Frankenthal 1946

Hans und sein Bruder Ernst überlebten die Zwangsarbeit im Lager Monowitz und das Konzentrationslager Mittelbau-Dora und wurden schließlich 1945 in Theresienstadt befreit. Nach ihrer Rückkehr nach Schmallenberg betrieb der Autor eine Metzgerei und arbeitete als Viehhändler.

Er war im Landesverband der Jüdischen Gemeinden Westfalen-Lippe, als Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland und als stellvertretender Vorsitzender des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik tätig.

Hans Frankenthal starb am 22. Dezember 1999 in Dortmund. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Hagen-Eilpe begraben. In Erinnerung an ihn verleiht die Stiftung Auschwitz-Komitee seit 2010 einmal jährlich den Hans-Frankenthal-Preis.

Glossar zur Biografie, Hans Frankenthal: Verweigerte Rückkehr

Die 1999 im Fischer-Verlag erschienene Erstausgabe der Biografie von Hans Frankenthal enthielt ein Begriffsglossar und einen Plan des Konzentrationslagers Auschwitz-Monowitz.

Sowohl der Lagerplan als auch das Glossar – um neue Stichworte ergänzt – werden in der 2012 im Metropol-Verlag Berlin publizierten Neuauflage der Biografie nicht mehr Teil der Buchausgabe sein, sondern im Internet als das hier vorliegende kostenlose PDF-Dokument online verfügbar gemacht.

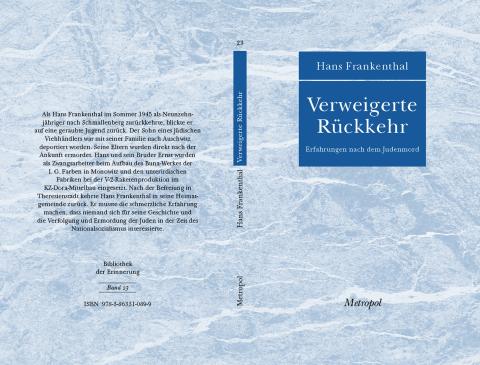

Umschlagtext der Neuauflage

Als Hans Frankenthal im Sommer 1945 als Neunzehnjähriger nach Schmallenberg zurückkehrte, blickte er auf eine geraubte Jugend zurück. Der Sohn eines jüdischen Viehhändlers war mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert worden. Seine Eltern wurden direkt nach der Ankunft ermordet.

Hans und sein Bruder Ernst wurden als Zwangsarbeiter beim Aufbau des Buna-Werkes der I. G. Farben in Monowitz und den unterirdischen Fabriken bei der V-2-Raktenproduktion im KZ-Dora-Mittelbau eingesetzt.

Nach der Befreiung in Thersienstadt kehrte Hans Frankenthal in seine Heimatgemeinde zurück. Er wurde mit der Erfahrung konfrontiert, dass niemand sich für seine Geschichte und die Verfolgung und Ermordung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus interessierte.